Toda sociedade conta a si mesma as histórias que está preparada para escutar. Mas e quando a verdade é insuportável? Quem ousará escrevê-la?

Rio de Janeiro. 2025.

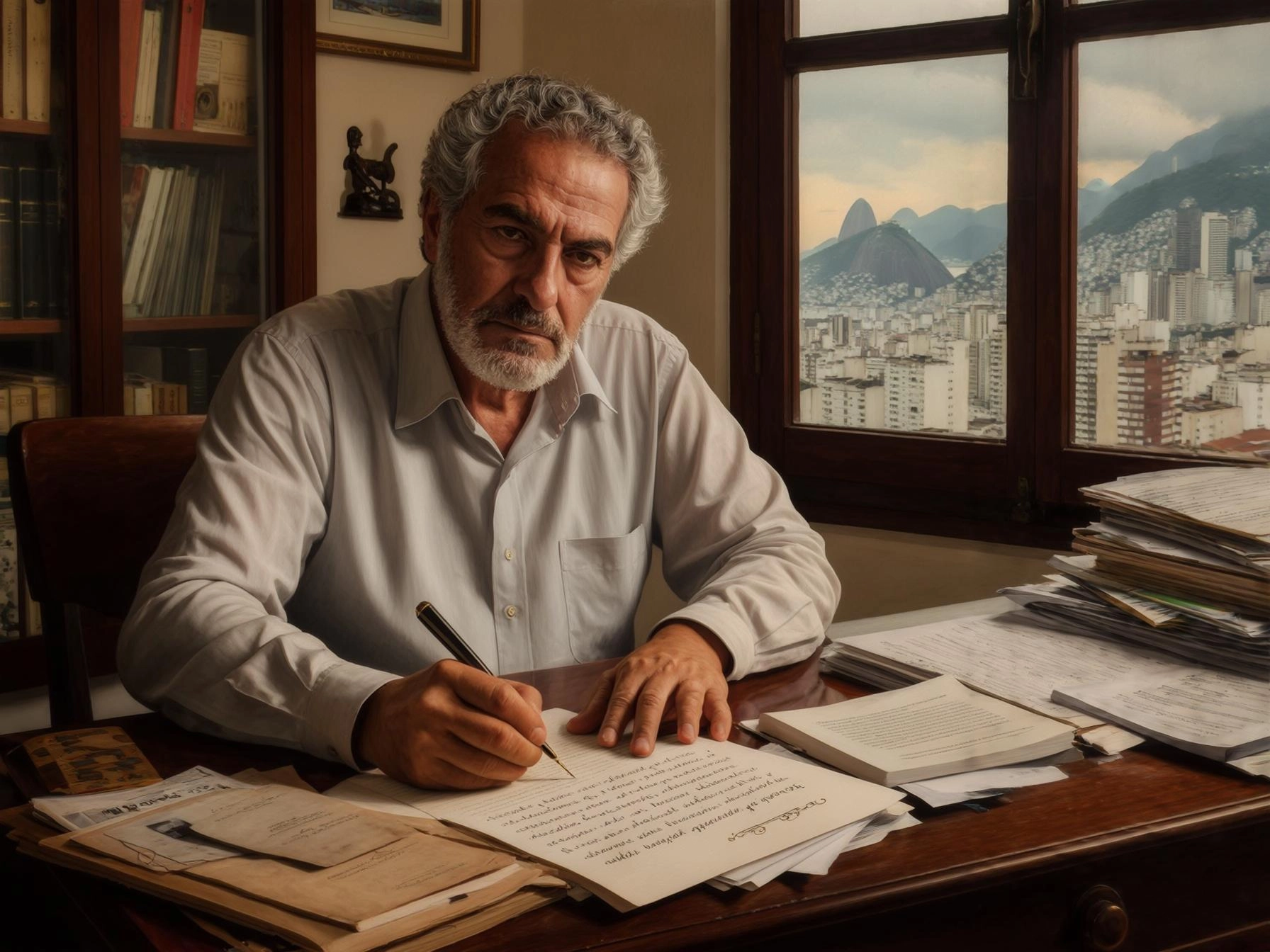

Mateus Arraes, jornalista premiado e escritor frustrado, é editor de cultura de um dos maiores jornais do Brasil. Conhecido por erudição, ironia e domínio técnico da escrita, Mateus vive num confortável ciclo de elogios mútuos com a elite intelectual do País — mas começa a sentir um incômodo profundo: suas palavras, embora belas, não tocam ninguém que precise delas. São jóias lançadas ao mármore das academias, não às feridas abertas das ruas.

Numa tarde abafada, Mateus recebe uma carta anônima — escrita com caligrafia trêmula — de uma mulher do sertão do Piauí. Ela diz que leu uma de suas crônicas no jornal, mas que não entendeu quase nada. Ainda assim, ficou tocada por um trecho: “as palavras têm o dever de salvar o que resta de nós.” Ela então pergunta:

“Seu texto pode me ensinar a salvar minha filha da fome?”

Essa pergunta desmonta Mateus. Pela primeira vez, ele percebe que escreve para os olhos certos, mas não para as almas urgentes. Começa a questionar tudo: sua carreira, seus livros, os prêmios. Seus colegas riem. “A literatura não é um posto de saúde, Arraes!”

Mateus decide passar um mês numa comunidade periférica de São Paulo, onde uma ONG ensina jovens a escrever suas próprias histórias. Lá, conhece Luna, uma adolescente negra, escritora autodidata, que diz que nunca leu nada que parecesse com a vida dela.

Luna escreve como se sangrasse em cada linha — e seus textos, mesmo errando vírgulas, cortam mais fundo que os romances premiados da FLIP. Ela pergunta a Mateus:

“Por que os seus livros não falam da gente?”

Durante uma aula improvisada, Luna declama um texto sobre a mãe que limpa banheiros de madrugada. A sala chora. Mateus também. Pela primeira vez, entende: a literatura só é poderosa quando se ajoelha diante da vida. A partir dali, decide escrever um novo tipo de obra. Não um romance vazio e esteticamente bonito, mas um livro humano e belo que transforme, que informe, que ilumine.

De volta ao jornal, Mateus apresenta a proposta de uma nova coluna: "Palavras para Mudar o Mundo" — textos literários que explicam direitos, denunciam injustiças, despertam consciência. A redação ri. “Você virou missionário agora?”

Perde espaço. Perde contratos. Mas ganha leitores invisíveis: gente do campo, das favelas, das escolas públicas, que começam a escrever de volta. Mateus se vê no centro de uma pequena revolução silenciosa.

O jornal enfrenta uma crise e decide cortar colunas “pouco rentáveis”. A de Mateus está entre elas. Tem duas opções: a) voltar a escrever para a elite e manter o status; b) largar tudo e fundar um portal independente, junto com Luna e outros jovens, voltado para jornalismo e literatura de impacto social.

Ele hesita. Vai perder tudo o que construiu. Mas lembra da carta da mulher do Piauí. Pega a caneta. Escreve o último parágrafo da última coluna:

“A arte que não toca o estômago vazio e a consciência adormecida é apenas ornamento de um mundo que colapsa. No Brasil, escrever é reivindicar. Cada palavra deve ser uma ponte a um mundo melhor. Ou não será nada.”

Meses depois, o novo portal — Raiz — viraliza uma série de crônicas escritas por moradores das periferias e ilustradas por artistas locais. Elas começam a ser usadas em escolas públicas como material de leitura obrigatória.

Mateus e Luna, agora parceiros de escrita, viajam o País oferecendo oficinas de literatura para emancipação.

A mãe do Piauí escreve de novo.

Diz que a filha leu um dos textos da Luna e agora quer ser jornalista.

Moral da história: a literatura que se recusa a servir à consciência é cúmplice da miséria. No Brasil e em qualquer país onde a desigualdade socioeconômica é abismo, escrever é ato político, e o jornalista ou escritor que não se pergunta como as palavras melhoram a vida de quem o lê, não é contador de histórias — é cúmplice do silêncio.